“... 화상흉터의 장점도 있더라고요. 원래 사람을 잘 못 가리는 편이었는데, 흉터 덕분에 사람을 잘 걸러볼 수 있게 되었달까요. 정수기는 필터로 몸에 해로운 물질들을 걸러내잖아요. 저에게는 흉터가 마치 필터 같았어요. ‘내 모습을 보고도 나한테 오는 사람이면 진실된 사람이겠구나’라고 생각했어요. 내 모습 그대로를 인정해주는 사람들이잖아요. 고마웠어요...”

작년에 대한화상학회에 갔다가 서점코너에서 우연히 발견한 책 - ‘나를 보라, 있는 그대로’는 한림대학교의 한림화상재단에서 7명의 ‘화상경험자(대화에서 환자분들은 화상환자라는 말 대신 화상경험자라는 말로 자신들을 소개한다.)’와 인터뷰한 것을 모아 책으로 구성한 것이다. 화상은 여전히 의료보험의 사각지대에서 지원을 조금밖에 받지 못하고, 적절한 병원으로 후송이 미뤄져서 제때 치료를 받지 못하는 경우가 많다. 게다가 화상으로 다치거나 목숨을 잃는 사람들의 대다수는 열악한 환경에서 살아가는 사회 경제적 약자인 경우가 많기 때문에, 이에 대한 개선의 목소리를 내는 것도 쉽지않다.

이러한 어려운 의료환경 속에서도 한림대학교 병원은 화상전문병원을 유지하며 전국에 있는 화상환자들을 돌보고 있고, 나도 여러차례 우리병원에서 치료가 어려운 중증 화상환자를 전원보낸 바 있다. 중환자실이 부족하다고 해도 일단 화상환자가 발생했다고 하면, 그쪽 병원상황이 여의치 않아도 치료하겠다고 손을 먼저 내밀어주는 곳이어서 우리는 항상 한림대병원에 빚을 지고 있다. 그리고 이러한 선의가 축적된 덕분에 귀한 책이 나오게 되었다.

응급실에서 매번 환자들을 처치하고 귀가시키거나, 입원시키거나, 혹은 전원을 보내게 되면, 그 이후의 일은 보통 잊고 지나가게 된다. 만약, 이후의 모든 것을 기억하고 지낸다면, 일종의 보람을 느끼는 경우도 생기겠지만, 그의 수십 배에 달하는 슬픔과 좌절 때문에 하루하루 진료를 이어나가기 힘들었을 것이다. 우리끼리야 무미건조하게 ‘생존률’이니, ‘예후’라는 말로 환자의 치료상태를 평가하지만, 정작 삶을 짊어져야 하는 환자가 그 이후 어떠한 ‘지옥’을 겪고 있는지는 차라리 모르는 편이 나을지 모른다. 책을 한 번에 읽지 못하고, 한참이 걸렸던 것은, 차라리 몰랐으면 덜 힘들었을 그분들의 고통이 너무 한순간에 들어와서 삼키기가 어려웠기 때문이다.

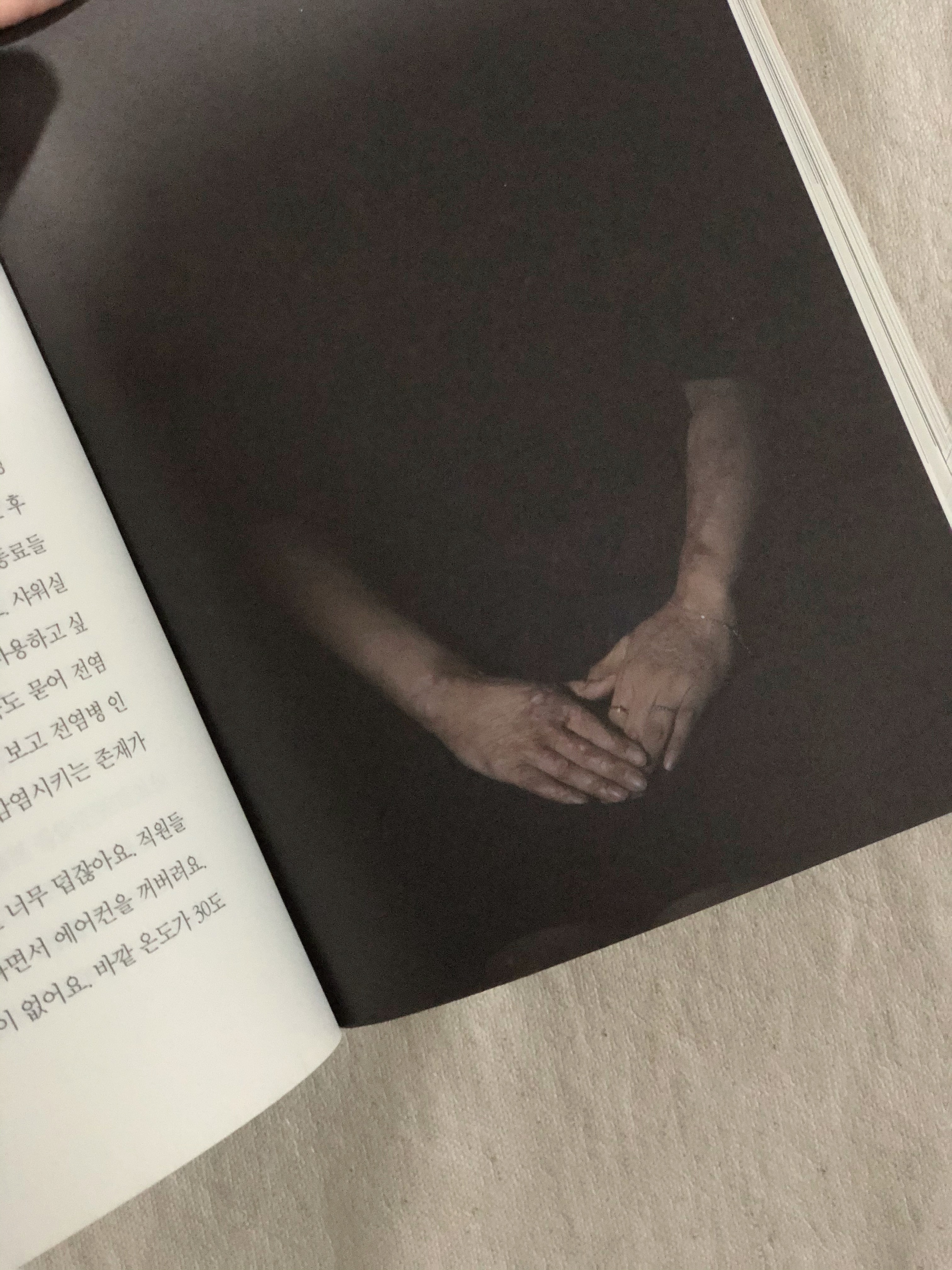

이 책은 그저 잔잔하게 ‘화상경험자’ 한분 한분의 인터뷰를 충실하게 실었을 뿐인데, 인터뷰의 전반부에는 화상경험자분들의 신체부위 일부분을, 그리고 서서히 많은 부분을 사진으로 보여주다가 인터뷰의 말미에는 화상경험자분을 온전히 보여주는 구성을 보여줌으로써, 편견과 차별을 극복해 나가는 그들의 모습을 인상적으로 표현했다. 재단에서 출간하는 책들은 어딘가 소홀함이 있게 마련인데, 공들여 만든 노력이 엿보이는 부분이다. 부록으로 증정받은 엽서에는 ‘화상 발생 시에 응급조치’에 관해 빼곡하게 적혀있는데, 마음 같아선 집집마다 부엌 냉장고에 하나씩 붙여주고 싶다. 내가 일일이 붙여줄 수는 없으니 책을 사서 다 읽고 각자의 냉장고에 붙이면 될 것 같다.